Sexualität ist Körperkunst.

Die Sexualität ist gelernt.

- Exotic becomes erotic!

- Sexualität als Persönlichkeitsentfaltung

- Selbstwertgefühl

- Monogamie

- Dauerbeziehung

- offene Beziehung/Polyamorie/ Swinger-Paare

- Kein Sex

- Touch Isolation der Männer

- Verschmelzung

- Streit

- Der Appetit kommt beim Essen!

- Techniktipps

- Medikamente

- Stimulation durch Sinn und Bedeutung

- Sich sexuell authentisch verhalten.

- Bis zur Entspannung umarmen.

- Vorspiel

- Mit offenen Augen!

- Wirklich berühren!

- Respekt!

- 3 Persönlichkeitsmerkmale

- Alltag

- Fremdgehen, Affäre, “Betrug”

- Konfliktlösung

- Nachdenkenswertes für Paare!

„Schöne Sexualität“ ist nicht abrufbar, sie muss erschaffen werden

Die Schönheit der Sexualität liegt weniger in ihr selbst als in den Beteiligten. Sie wird daher immer wieder neu erschaffen und in die Sexualität hineingetragen. Wie schön Sexualität dann wird, hängt somit wesentlich davon ab, wer wir selbst sind und wie wir mit dem Leben umgehen. So erklärt sich, warum ältere Menschen davon ausgehen, dass sie im jetzt „weitaus besser im Bett“ sind als früher. Sie können sich ihrem Gegenüber leichter zu erkennen geben und müssen sich und dem anderen nicht mehr so viel vormachen. So fühlt sich ein reifer Mann durch eine selbstbewusst auftretende Frau nicht bedroht. Er kann sich von dieser auch auffangen und stützen lassen. Eine reife Frau kann initiativ werden und muss sich für ihre erotischen Wünsche nicht mehr rechtfertigen.

Ich gebe auch Paarcoachings/Paartherapie.

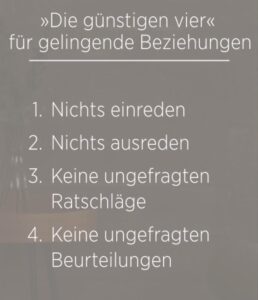

Beziehung ist Anerkennung von Unterschieden (Fritz Perls)

Sie können dies in Form eines “Zwiegesprächs” tun: regelmässige Gespräche mit Ihrem Partner, deren Zeitpunkt im Voraus vereinbart wurden. Jeder hat 15 bis 20 Minuten Zeit um über alles zu sprechen, was ihm in den Sinn kommt. Er wird dabei nie unterbrochen. Er kann zuerst über sich sprechen, dann, wie er den Partner erlebt – und dann auch über die Beziehung. Man ist völlig frei in Struktur und Inhalt. Nach 15 Minuten schweigender Pause hat der zweite 15 bis 20 Minuten Zeit. Es sollte auch nachher eine gewisse Zeit das Gesagte nicht kommentiert werden. Man benützt diese Zwiegespräche zur Differenzierung vom anderen, um seine Einzigartigkeit, die Unterschiede herauszuarbeiten.

So verhindern Sie, dass sich Routine und Langweile einschleichen und eine scheinbare „Komfortzone“ breit macht, die durch ihr Festgefahren sein auf Dauer eher einschränkt als sexuell belebt. Und noch etwas: Wahre Intimität muss sich keineswegs immer nur wohlig anfühlen – sie kann auch verunsichern!

Exotic becomes erotic!

Lähmt eine zu grosse Gleichheit die Lust?

Das ist ein Dauerthema, denn ein Paar braucht beides: Wert- und Weltvorstellungen sollten sich ähnlich sein, ebenso wie die soziale Herkunft. Letzteres ist politisch nicht korrekt, empirisch aber relativ gut nachgewiesen. Aber wenn sich zwei Partner zu ähnlich sind, wird es bald reizlos und Langeweile kommt auf. In der Paartherapie kommt es häufig auf die Frage an, wie ein Paar mit Unterschieden umgeht: Empfindet es sie als bedrohlich oder als belebend? Paare, die immer in der Wir-Logik denken, also “Wir fahren immer nach Italien in den Urlaub” oder “Wir sind Vegetarier”, haben ein Problem. Die anderen, differenzierteren Paare ertragen Unterschiede nicht nur besser, sondern sie finden sie sogar interessant. Sie haben in aller Regel das lebendigere Leben und ihre Beziehung erweist sich auch als entwicklungsfähiger. Es braucht also ein Optimum an Unterschied. Zu wenig ist bedrohlich, zu viel aber auch.

Intimität („Selbstenthüllung“): Mehr als nur den Körper zeigen

Intimität wird nicht nur auf körperlichem Weg oder durch gegenseitiges Vertrauen, Akzeptanz, Empathie, Bestätigung und gegenseitige Enthüllungen möglich. Bewältigte Konflikte, Selbstbestätigung und einseitige Preisgabe tragen dazu mindestens ebenso effektiv bei. Man kann einen Menschen nur dann wirklich lieben, wenn man ihn auch richtig kennt.

Sexualität als Möglichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung

Nutzen Sie auch die Sexualität dazu, sich in Ihren Persönlichkeiten weiter zu entwickeln und zu denjenigen zu werden, die sie sein wollen. Begrüssen Sie es nicht, wenn Sie glauben, dass der andere für sie vorhersagbar und vertraut geworden ist. Damit schwindet nämlich der Reiz des Neuen und beginnt der andere als interessantes Individuum zu verblassen. Begrüssen Sie lieber jeden neu erkannten Unterschied zu Ihnen als Ausdruck von Besonderheit. Jede festgestellte Eigenartigkeit bewahrt sie über kurz oder lang zugleich vor Enttäuschungen, die immer dann entstehen, wenn Sie von sich selbst auf den anderen rückschliessen.

Und bedenken Sie: 1. Kaum jemand ist schon zu Beginn einer bestimmten Paarbeziehung für diese „beziehungsfähig“. Dies wird man meist erst durch die jeweilige Beziehung selbst. 2. Wir suchen uns keinen Menschen aus, der perfekt zu uns passt, denn auch wir selbst sind nicht perfekt.

Selbstwert nicht vom Partner abhängig machen

Verzichten Sie darauf, sich den anderen „zurechtzuschmieden“, indem er irgendetwas tun, einsehen oder zugeben soll. Sie benutzen ihn sonst nur als „Aussenstation“ für die eigene Person, die Gutes für Sie tun und Mängel beheben soll. Konzentrieren Sie sich lieber auf sich selbst und geben Sie sich selbst das, was Sie vom anderen sehnlichst erwarten (Selbstbestätigung bzw. Selbstregulation anstelle von Fremdbestätigung bzw. Fremdregulation). Öffnen Sie sich Ihrem Partner, ohne von ihm zu erwarten, dass er Gleiches tut oder Ihre Äusserungen akzeptiert. Machen Sie auch ihr sexuelles Selbstwertgefühl nicht vom anderen und dessen Reaktion abhängig. Indem Sie sich dem anderen zeigen, wie Sie sind, geben Sie sich bereits selbst die Bestätigung, so auch sein zu dürfen! Permanente Auseinandersetzungen darüber, wie etwas wirklich war, sind ein verlässlicher Gradmesser dafür, wie abhängig man von der Bestätigung durch andere ist. Auch Ängste (Defizite in der Selbstregulation) sind ein wichtiger Hinweis auf eine noch unzureichende Differenzierung. Und nicht zu vergessen: Wer sich von der Meinung anderer abhängig macht, wird dadurch manipulierbar!

Leidenschaftsparadox

In der Liebe ist derjenige stärker, der weniger will. Das Leidenschaftsparadox wurde vom amerikanischen Paartherapeut Delis so umschrieben: Ein Partner investiert emotional mehr in die Beziehung als der andere. Je mehr der Liebende vom anderen will, desto weniger gibt der zurück. Der eine fühlt sich zurückgestossen, der andere fühlt sich bedrängt. Der Liebende fragt nach Liebesgeständnissen, fordert Liebesbeweise, klagt Zuwendung ein, ist eifersüchtig. Dieser Versuch wird zum Problem, für dessen Lösung er gehalten wird. Aus Sicht des Werbenden ist sein Verhalten kein Kontrollversuch. Und doch mündet sein Verhalten in den unglücklichen Versuch, den anderen zu einem Liebesbekenntnis zu drängen, ohne ihn zu drängen. Und je drängender der Wunsch gezeigt wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass er nicht erfüllt wird.

Es gilt auch: Der Langsamste bestimmt das Tempo (auch in der Paartherapie) – der Schnellste wird genervt…

In Partnerschaften gilt also grundsätzlich „wer weniger will, ist mächtiger“. Und wer Bedürftigkeit zeigt, wirkt unattraktiv (ausser auf Sadisten). Der Satz „Ich brauche dich“ ist nur am Anfang der Beziehung attraktiv. Denn wer sich auf eigene Ressourcen und ein gutes Selbstwertgefühl stützen kann, ist attraktiv. Klammern dagegen führt zur Distanzierung. Und Reisende kann man nicht aufhalten. Wenn im Verlauf einer ambivalenten Bindung zunehmen, ist der Partner meistens nicht mehr aufzuhalten. Wer gehen will, wird gehen. Früher oder später. (Weiterlesen über Fremdgehen)

Berührungsarmut oder “Touch Isolation” der Männer

Ein Mann, der eine Frau anfasst – was denken Sie bei diesem Bild? Viele denken sich gar nichts. Viele andere dürften ein mulmiges Gefühl haben, denn ein Mann, der eine Frau anfasst, da schwingt heutzutage auch oft die Frage mit: “Darf der das?” Wir sind misstrauisch geworden und zwar leider oft gegen Männer im Generellen.

Die Wurzeln des Misstrauens gehen tief, sie beginnen in der Kindheit und zwar mit sexistischen Männlichkeitsvorstellungen, die Eltern auf ihre Söhne projizieren. In einer altmodischen Weise denken wir immer noch, zu viele liebevolle Berührung mache unsere Söhne zu weich, zu weiblich.

Eltern kuscheln ihre Söhne weniger als ihre Mädchen. Sie lesen ihnen weniger vor. Sie ermuntern sie häufiger, nicht zu weinen – kurz: Sie halten sie emotional häufiger an der kurzen Leine. Mit der Folge, dass Jungs Berührungen bald nur noch in zwei Arten kennen: Schulhofprügeleien und Teamsport. Und später dann: Dating und Sex.

Diese Einschränkung packt eine grosse emotionale Last auf die Schultern der Mädchen: Sie sind nun der manchmal einzige Ausweg, den Jungs aus einer “Touch Isolation” finden. Diese beschreibt den Zustand, der Männern kaum Möglichkeiten alltäglicher Berührungen einräumt: “Berührungsarmut” ist die Folge. Alles konzentriert sich nun auf die Paarbeziehung, was auch mal zu Potenzproblemen führen kann.

“Young men starving for touch seek it in the sexual realm, often exclusively from their partners. This makes frequency of sex a challenging issue for couples.” (Mark Greene: https://goodmenproject.com/featured-content/why-men-keep-demanding-megasahd/)

Einer der Gründe, warum Männer häufiger Sex wollen, als Frauen? – Eine interessante Sicht. Bislang musste immer das Testosteron als Erklärung herhalten – war einfacher.

Auch in der „Verschmelzung“ bei sich bleiben

„Sexuelle Verschmelzung“ kann sehr erregend sein, geht auf Dauer aber mit der Gefahr einher, dass sich die Beteiligten nicht mehr als Individuen erleben. Der andere dient dann immer mehr nur als Ersatzteil (bzw. wie eine Transfusion) zur eigenen Vervollkommnung. Er oder sie wird nicht mehr als Person mit eigenen Wünschen und Rechten erkannt und darf sich dann kaum noch verändern, weil von seinem Verhalten das eigene Selbstgefühl abhängt. Hinzu kommt die Gefahr, dass beide Partner sich auf ein Minimalprogramm von Erlebnis- und Verhaltensweisen einigen, um die Verschmelzungsmöglichkeit nicht zu gefährden. Keiner traut sich dann mehr, Wünsche zu äussern, bei denen er nicht von vornherein sicher sein kann, dass sie der andere nicht zurückweist. Auf Dauer kann sich so eine „tyrannische Harmonie“ einstellen, deren Langweile erdrückt. Entwickeln Sie daher die Fähigkeit, auch im engen emotionalen und körperlichen Kontakt dem anderen nahe zu sein und doch zugleich auch an sich selbst festzuhalten, also Ihr Selbstgefühl zu wahren. Üben Sie, Ihre Wünsche nach Bindung und Autonomie immer wieder neu auszubalancieren. Bleiben Sie nicht nur dem anderen, sondern auch sich selbst treu! Die Alternative „Halte an dir oder mir fest“ ist alles andere als zwingend. Es ist möglich, dem anderen sehr verbunden zu sein und doch gleichzeitig man selbst zu bleiben. Es ist eine Illusion anzunehmen, in einer glücklichen Beziehung müsse alles synchron (wie beim Eiskunstlauf) vonstatten gehen. Bei einer „emotionalen Verschmelzung“ laufen die Beteiligten Gefahr, sich gegenseitig Funktionen zu übertragen, um so ihr eigenes Selbst aufblähen zu können. In einem solchen Fall werden Sie dann vom anderen nicht „begehrt“, sondern schlicht „gebraucht“. Im Gegensatz zu einer immer sinnvollen wechselseitigen Unterstützung wird bei einer „Funktionsübertragung“ an den anderen (z. B. Selbstwertstützung) das Funktionsniveau des einen Partners herab- und das des anderen heraufgesetzt. Dominanz, Einschüchterung, beschwichtigende Unterordnung und emotionaler Rückzug sind häufige Begleiterscheinungen. Eine stabile und differenzierte Persönlichkeit braucht dagegen nicht zu befürchten, sich in einer Beziehung „aufzulösen“ oder „verschlungen“ zu werden. Ausserdem erträgt sie es, alleine zu leben. Auch in einer Partnerschaft hat „differenziert“ (= unterschieden sein, man selbst bleiben) nichts mit „ichbezogenem Streben“, reinem „Individualismus“ oder „Egoismus“ zu tun. Ein solches Verhalten beschreibt die Fähigkeit, das Bedürfnis nach Individualität und das Bedürfnis nach Miteinander in ein Gleichgewicht zu bringen und die eigene Identität zu bewahren. Differenzierte Menschen sind selbstbestimmt und brauchen daher nicht auf Unabhängigkeit zu pochen. Also scheuen Sie sich nicht, sicht- und spürbar Positionen zu beziehen, die Sie als Person erscheinen lassen. Dann werden Sie von Ihrem Partner auch „erkannt“.

Auch in Dauerbeziehungen überraschen und Neues entdecken

Zuerst mal staunen Sie mit etwas Distanz auf die Täuschung des “Modell Monogamie”, welches selbst leidenschaftlichen (Ehe-)Sex noch nach Jahren verspricht. Die Ent-Täuschung: Es verhindert (meist) mit den Jahren jegliche Leidenschaft. Ehesex hat aber meist eine andere, genau so bedeutende Rolle: Es dient der Bewahrung des Guten und Bewährten und ist ein “Kontinuitätsritual” – man/frau feiert damit seine (langjährige) Paarbeziehung.

Und falls man/frau es trotzdem suchen will: Nicht Gewohnheit und eingefahrene Verhaltensweisen erwecken sexuelle Leidenschaft, sondern Überraschung und ungewohnte neue Reize. Ein bewährtes „Liebesmittel“ besteht für Paare darin, sich immer wieder neu zu entdecken (den anderen insbesondere auch sexuell zu erkunden). Dazu können beide Partner ihren Beitrag leisten, indem sie immer mehr von sich selbst zeigen (d. h. von ihrem Denken, Fühlen und Verhalten) und andererseits beim Partner nach unbekannten Seiten forschen. Nur so kann letztlich eine umfassende Intimität entstehen, bei der man sich eben nicht nur körperlich “entblösst”, sondern sich auch seelisch als der- oder diejenige zeigt, als der oder die man sich selbst fühlt oder verwirklichen will. Teilen Sie also Ihrem Partner möglichst Ihre momentanen Gedanken und Gefühle mit, insbesondere auch ihre Wünsche und Fantasien an das sexuelle Miteinander. Gehen Sie Konflikten nicht aus dem Weg und benennen Sie mögliche Defizite und Enttäuschungen, aber bitte in einer Form, die den anderen wertschätzt.

Lesen Sie dazu auch meinen Blogbeitrag übers Lebendigsein.

Kein Sex

Auch die Sexualpädagogin und Forscherin Emily Nagoski widersetzt sich der Vorstellung, dass regelmässiger Sex ein Hauptbestandteil jeder festen Beziehung sein sollte. Nagoski – die offen über ihre eigene Auszeit vom Sex in der Ehe spricht – befürwortet weder obligatorischen Sex, noch ermutigt sie dazu, sexuelle Standards in Bezug auf Regelmässigkeit oder Sexverhalten anzustreben. In Anlehnung an die Arbeit der kanadischen Sexologin Peggy Kleinplatz ist Nagoski der Ansicht, dass wenig Verlangen manchmal ein Beweis für gutes Urteilsvermögen sein kann. „Es ist nicht dysfunktional, wenn man keinen Sex will, den man nicht mag”, sagt Nagoski.

“Die meisten von uns sind zu sehr auf die Libido fixiert oder darauf, Sex haben zu wollen, was eine Menge unnötigen Stress und Unsicherheit verursacht. Begehren ist der Hauptgrund, warum Menschen aller Geschlechterkombinationen eine Sexualtherapie aufsuchen“.

„Sogar ich muss daran erinnert werden, dass es nicht um Verlangen geht. Es geht um Genuss.“

Nagoskis Ansatz betont, dass es beim Sex mehr darauf ankommt, wie sehr man das, was man hat, geniesst, als darauf, wie oft oder wie stark das Verlangen danach ist – eine Ansicht, die sie als essenziell, aber oft übersehen betrachtet. Und wie gross die Rolle ist, die Stress spielen kann.

„Lust entsteht nur unter ganz bestimmten Umständen, und die postindustrielle Welt des 21. Jahrhunderts schafft diese Umstände nicht sehr oft. Wir sind alle überwältigt, erschöpft, gestresst. Da muss man sich natürlich anstrengen, um aus dem alltäglichen Gemütszustand in einen sexy Gemütszustand zu gelangen.“

Sie glaubt, dass Frauen davon besonders stark betroffen sind.

„Wenn Frauen mit Erregung und Lust zu kämpfen haben“, erklärt sie in „Come as You Are“, „liegt das nicht daran, dass das Gaspedal nicht stimuliert wird, sondern daran, dass die Bremsen zu stark betätigt werden.”

Nagoski weiss, dass es leichter gesagt als getan ist, Paaren zu raten, „einfach gemeinsam Lust zu empfinden“. Für die meisten Menschen, auch für sie selbst, gibt es eine lange Liste von Dingen, die ihre Sexualität bremsen können. In den letzten Jahren hatte sie mit der Perimenopause, einer Rückenverletzung und dem langen Covid zu kämpfen, der schwere Gefässprobleme verursacht hat. Monatelang konnte Nagoski kaum zu ihrem Briefkasten gehen. Und sie befindet sich immer noch in der Heilungsphase. Trotz allem glaubt sie, dass der Sex mit ihrem Ehemann heute besser ist als je zuvor.

(https://www.nytimes.com/2024/01/18/well/family/emily-nagoski-book-come-together.html)

Zusammen feiern – und Streit nicht so wichtig nehmen

“Paartherapie” besteht seltsamerweise gewöhnlich darin, den Partnern beizubringen, wie man besser miteinander streitet. Dies kann eine unerträgliche Beziehung in eine kaum erträgliche Beziehung verwandeln. Das ist zumindest etwas. Man sollte jedoch mehr daran interessiert sein, wie man eine gute Beziehung in eine hervorragende Beziehung verwandeln kann. Shelly Gable, Psychologieprofessorin der University of California in Santa Barbara, hat demonstriert, dass die Art und Weise, wie man zusammen feiert, mehr über eine starke Beziehung aussagt, als die Art und Weise, auf die man streitet.

Als Beispiel ist eine „aktive und konstruktive“ Reaktion auf eine Äusserung des Partners ein gutes Beispiel. Ihr Partner berichtet von einer Gehaltserhöhung. Sie darauf: »Das ist fantastisch! Ich bin so stolz auf dich. Ich weiss, wie wichtig dir die Beförderung war. Bitte erzähle mir ganz genau, wie das gelaufen ist. Wo warst du, als dein Chef dir das mitgeteilt hat? Was hat er gesagt? Wie hast du reagiert? Wir sollten ausgehen und das feiern.« Nonverbal bleiben Sie in Augenkontakt und bringen positives Gefühl durch ein echtes Lächeln, Berührung und Lachen zum Ausdruck.

Dies ist aktiv und konstruktiv und fördert das Wohlbefinden innerhalb eines Paares.

Weniger positiv wirkt ein “passiv und konstruktives” Verhalten, wie: „Das sind gute Nachrichten.“

Die (negative) Reaktion kann bis „passiv und destruktiv“ gehen. Man geht gar nicht auf die Stärke des Partners ein, geschweige den, feiert sie.

John Gottman hat eine Statistik erstellt, indem er den Gesprächen von Ehepaaren ein ganzes Wochenende lang zugehört hat. Er unterschied die positiv-konstruktiven von negativ-destruktiven Aussagen. Eine Rate von 3:1 bedeutet bereits, dass man auf eine Scheidung zusteuert.

Es bedarf schon einer Rate von 5:1, um eine starke und liebevolle Partnerschaft vorhersagen zu können – fünf positive Aussagen für jede kritische Bemerkung, die man seinem Partner gegenüber macht.

Ein gewohnheitsmässiges Verhältnis von 1:3 bei einem Ehepaar ist eine totale Katastrophe.

Das Danken nicht verlernen

Zu den positiven Dingen gehört sicher das gegenseitige Danken. Hierzu eine wunderbare Übung: das Dankbarkeitstennis oder auch Dankbarkeitsdoppel. Es funktioniert folgendermassen:

- Sie stellen einen Timer auf drei Minuten.

- Sagen Sie nun Ihrem Gegenüber etwas, für das Sie ihm oder ihr dankbar sind.

- Die Person antwortet mit etwas, für das sie dankbar ist.

- Der Vorgang wird wiederholt, bis die drei Minuten um sind.

Kleine Warnung: Egal, ob Sie das Spiel in der Familie, im Büro oder mit Freundinnen spielen werden, es ist hilfreich für jede Art von Beziehung. Wahr ist aber auch, dass Sie mit dem Vorschlag erst mal Skepsis ernten werden; Augenrollen, Arme-vor-der-Brust-Verschränken, lautes Aufstöhnen – die typischen Gesten der Geringschätzung halt. Fehlende Wertschätzung ist der deutlichste Indikator für Probleme in einer Beziehung. Das ist der Moment, in dem Sie auf die Drei-Minuten-Regel hinweisen. Sagen Sie: Es sind doch nur drei Minuten, lasst es uns ausprobieren. Und schauen Sie dann, was passiert.

Der Appetit kommt beim Essen.

Warten Sie nicht bis alles genau “stimmt” für Ihren Sex – sondern beginnen Sie sich auch mal ohne Lust zu streicheln und zu zärteln. Die Lust wird mit der Belebung des Körperlichen dann automatisch langsam steigen. Falls Sie immer warten, bis alle Randbedingungen stimmen, kann es Wochen vergehen – und dann ist meist auch die ganze Beziehung schon ziemlich im Eimer…

Vorsicht vor Techniktipps

Lösen Sie sich von der Erwartung, für jedes persönliche und damit auch sexuelle Problem gebe es eine bestimmte psychologische Technik, bei der es nur darauf ankommt, sie richtig anzuwenden. Solche Techniken gibt es nicht. Hüten Sie sich insbesondere vor einer technikfixierten Sexualität, bei der die Befolgung bestimmter Anweisungen „Erfüllung“ verspricht. Ein solches Vorgehen zieht oft die Aufmerksamkeit vom Partner ab, lenkt die Konzentration auf eigene Empfindungen und erzeugt regelrecht einen Orgasmuszwang. In einer solchen Situation ist es kein Wunder, wenn man auf den Partner kaum noch Lust verspürt, der Kontakt zum anderen verloren geht und die sexuelle „Begegnung“ ihren Reiz verliert. Das gilt insbesondere, wenn man auch noch dem Rat mancher Sexualtherapeuten folgt, sich in der Fantasie einen anderen Partner vorzustellen. Machen Sie sich bewusst, dass „sexuellen Problemen“ keineswegs nur körperliche Funktionsstörungen oder ein Libidomangel zugrunde liegen kann. Mindestens genau so bedeutsam sind Beziehungsprobleme, die sich eher selten durch Fertigkeiten und Techniken lösen lassen als vielmehr durch persönliche Reifungsschritte.

Vorsicht vor Medikamenten, die das Sexualverhalten beeinflussen sollen

Flibanserin ist ein Beispiel, das gut die Macht der Pharmaindustrie in diesem lukrativen Geschäft aufzeigt und wie damit das Verhalten der Konsumentinnen beeinflusst wird (hier aus dem Swiss Medical Forum 2016;16(36):732)!

Stimulation durch Sinn und Bedeutung

Die Fähigkeit, Sexualität Sinn und Bedeutung zu verleihen, hat das menschliche sexuelle Potenzial enorm erweitert. So erklärt sich, warum manche Menschen auch trotz geringer körperlicher Erregung zum Orgasmus kommen oder sogar ohne Orgasmus intensiven Sex erleben können. Dabei geht es meist weniger um exotische Liebesstellungen als vielmehr um inneres Wachstum. Dagegen können Bedeutungen, die man selbst bestimmten Vorgängen zuschreibt, oder ungünstige Vorstellungen, die man sich von anderen macht, Lust töten. Dazu kann es beispielsweise kommen, wenn man als „sexuell Nehmender“ Leistungsdruck oder Schuldgefühle verspürt. Auch Wut und Ärger können Lust rauben. Dagegen kann die Vorstellung, durch ein bestimmtes Verhalten Regeln zu verletzen, je nach Person lustfördernd oder lustdämpfend wirken. Das Erregungsniveau beeinflussen auch Vorstellungen davon, inwieweit der andere zu einem passt und ob das Ambiente oder die sonstigen Umstände als günstig oder störend erlebt werden. Angst kann in geringer Dosierung Erregung fördern und Langweile vermeiden, in zu grosser Dosis aber Lust verhindern. Schliesslich gehört ein gedankliches Hintergrundgeräusch, bei dem man das aktuelle Geschehen selbst pausenlos kommentiert, zu den gängigen Lusttötern. Da die Triebimpulse und Sinnesreize sexuelles Begehren mit zunehmendem Alter weniger stark stimulieren, die Erregungs- und Orgasmusschwelle also ansteigt, können hilfreiche (!) Gefühle und Gedanken umso bedeutsamer für die Lusterzeugung werden. Dabei kommt es dann darauf an, Erotik, Begehren, Leidenschaft, Liebe und emotionale Verbundenheit zu fördern (sich z.B. von emotionaler Verbundenheit in der Sexualität leiten zu lassen).

Sich sexuell authentisch verhalten

Verzichten Sie auf widersprüchliche Botschaften, bei denen Sie Ihrem Partner verbal versichern, alles sei so in Ordnung, während Sie nonverbal auf Veränderung drängen. Bemühen Sie sich auch in diesem Lebensbereich darum, sich echt („authentisch“) zu verhalten. Ihr Partner wird dies registrieren und Ihnen danken. Machen Sie sich bewusst, dass Sie vor allem etwas von sich selbst verraten (von Ihren Wünschen, Vermutungen, Werten usw.), wenn Sie das Verhalten Ihres Partners „deuten“. Kompromisse oder Zug-um-Zug-Vereinbarungen („Ich bediene stärker deine Vorlieben, dann bediene du auch stärker die meinen.“) bringen nicht immer das erwartete Ergebnis: Zwar kommt es zum vereinbarten Verhalten, aber das begleitende Desinteresse wird vom „Bedienten“, sobald er „an der Reihe ist“, als mangelndes Begehren gespürt. Ein solches Ergebnis bremst dann die Lust oft mehr, als dass es sie fördert. Und letztlich bekommt doch keiner das, was er vor allem wollte.

Einstellungen und Verhalten ändern, nicht nur das Denken

Erwarten Sie nicht, dass sich Ihre Sexualität allein durch „bemühtes“ Denken verändert. Ohne eine entsprechende Änderung Ihrer Einstellungen, wird sich wenig verändern. Denken Sie auch an die von einigen Paaren praktizierte Möglichkeit, Konflikte „im Bett auszuschlafen“. Unsere Geschlechtsorgane mögen zum Sex geeignet sein, zur Ausübung von Liebe sind Kopf und Herz oft viel begabter. Wenn die Geschlechtsorgane einmal ihren Dienst versagen, braucht die Liebe also nicht zu versiegen und können auch andere Wege gefunden werden, um Sexualität zu leben. Und bedenken Sie: Damit sich in einer Paarbeziehung nichts bewegt, bedarf es beider Partner. Wenn man eine Veränderung in Gang setzen will, reicht dagegen meist schon einer aus.

Den Partner „bis zur Entspannung umarmen“

Finden Sie einen neuen Zugang zueinander, indem Sie sich tagsüber nicht nur die gesellschaftlich üblichen und maximal 4 bis 5 Sekunden dauernden Umarmungen zugestehen. Wenn Sie sich Umarmungen gönnen, die so lange anhalten, bis die beiden Beteiligten sich entspannt fühlen, werden Sie merken, dass es dafür auf einen besonderen „Stand“ ankommt: Es gelingt fast nur, wenn jeder auf den eigenen Füssen steht, sich auf sich selbst konzentriert und sich selbst beruhigt. Bereits wenn einer sich auf den anderen stützt, rückt die Entspannung für beide schon in die Ferne. In der Art sich zu umarmen, spiegelt sich immer auch etwas die Art und Weise wider, wie man durchs Leben geht.

Sich beim Vorspiel verständigen

Machen Sie sich bewusst, dass die Art und Weise des sexuellen Vorspiels den Umgang eines Paares mit Intimität und die Machtverhältnisse in der Beziehung widerspiegelt. Haben Sie sich beispielsweise schon einmal gefragt, wer von Ihnen beiden darüber entscheidet, wann das Vorspiel beendet ist und der Hauptakt beginnt? Das Vorspiel ist in aller Regel ein Verständigungsprozess darüber (oft mit unbewusstem „Handeln und Feilschen“), auf welcher Ebene von Intimität, Erotik Bedeutungserleben und emotionaler Verbundenheit sich die sexuelle Begegnung im weiteren Verlauf entfalten soll. Das Vorspiel gibt insbesondere die emotionale Grundstimmung und die Bedeutungsebene vor. Manchmal ist das Vorspiel für den einen und der folgende Teil für den anderen Partner gedacht. Sexuelle Probleme lassen sich daher nicht selten, durch Veränderungen des Vorspiels verringern.

Vorspiel und Orgasmus mit offenen Augen

Offenbar schliesst die Mehrheit westlicher Menschen bei sexuellen Begegnungen die Augen. Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören, bieten sich Ihnen neue Erlebensmöglichkeiten, wenn Sie künftig die Augen auch beim Vorspiel öffnen und ihren Partner damit näher an sich heran bzw. in sich hineinblicken lassen. Sex mit offenen Augen (= einer offenen Seele) signalisiert Ihrem Partner, dass Sie ihn bei sich haben wollen. Möglicherweise werden Sie sich dann Ihrer eigenen Person besonders intensiv bewusst und entwickeln das Gefühl, dass Sie Ihrem Partner extrem nahe und völlig preisgegeben sind. Ausserdem werden Sie dann vermutlich auch den erwähnten „Verständigungsprozess“ besser registrieren und so Neues über Ihre Beziehung erfahren. Vielleicht merken Sie dann auch, dass Sie bislang beim Liebemachen weit weg voneinander waren und sich ganz auf ihre eigenen Sinnesempfindungen konzentriert haben, so dass sich zwar die Körper berührten, die Personen aber nicht wirklich begegneten. Jedenfalls gehören sexuelle Begegnungen mit Blickkontakt zu den Formen intensivster Intimität. Sex mit offenen Augen setzt voraus und fördert, dass man sich bedingungslos aufeinander einlässt und an den Erregungsmustern des anderen teilhat (so dass man auch von den eigenen Sinneserfahrungen nicht mehr abgelenkt wird). Anfänglich mag das Öffnen der Augen noch ein Akt der Tapferkeit sein, ein Akt der Selbstbejahung ist es immer. Wer dem Partner nicht ins Auge blicken will, sieht vielleicht auch bei anderen Dingen weg bzw. hat generell Angst, dem Leben ins Auge zu blicken.

Den anderen wirklich berühren

Manche Paare streicheln sich, ohne dabei den anderen wirklich zu spüren. Sie spüren zwar Haut, aber nicht den Partner. Von einer echten Kontaktaufnahme kann dann keine Rede sein. Wie steht es mit Ihnen? Berühren Sie den anderen auch in seinem Wesen und seinen Gefühlen? Manchmal hilft es, Bewegungen zu verlangsamen, um den Kontakt besser zu spüren. Wer beim gemeinsam Tanz Kontakt erlebt, kann diese Erfahrung auf die Sexualität übertragen.

Kitzligkeit als Spiel und Hindernis für freie Sexualität

Monogamie –

Loyalität und “wohlwollendes Wegsehen” sind da wichtiger als sexuelle Treue

“Modell Monogamie”: Das Modell, das verspricht, in einem monogamen Rahmen leidenschaftliche Gefühle zu ermöglichen, ist trügerisch.

Ulrich Clement plädiert neben dem “wohlwollenden Wegsehen” für eine starke Loyalität zum Partner, die sie durch allfällige Affären nicht infrage gestellt wird: Auch wenn du mal schlecht mit mir umgehst, auch wenn du mir dich zumutest – eine Verletzung ist kein Kündigungsgrund. Das Risiko ist allerdings, dass man vorher nicht weiss, ob dies auch klappen wird.

Kontrolle und Sicherheit ist nicht möglich.

Loyalität, wie Clement sie versteht und die Bindung und Freiheit gleichzeitig ermöglichen soll, wird zuerst gegeben. Erst geben und dann sehen, was passiert. Zu diesem Zweck plädiert Clement weiter dafür, Privatheit zu respektieren. Wer auf den Anspruch verzichte, alle Lebensbereiche des Partners zu kennen, wer zugestehe, dass die Partnerschaft nur ein Teil des Lebens ist, der könne Monogamie-Falle entkommen, die die Bindung zu einem Gefängnis mache. Diese Privatheit umfasse Teile des Lebens, die man für sich oder mit anderen lebe und die deshalb den anderen nur begrenzt etwas angehen würden. Aus diesem Grund müssten sie auch nicht durch betonte Geheimhaltung geschützt sein. Diese Haltung erfordere, dass man Unsicherheiten tolerieren könne, Bescheidenheit, Grosszügigkeit und Mut. Ob man das könne, zeige sich ähnlich wie beim Schwimmen erst, wenn man ins Wasser gehe und nicht gleich aufgibt, auch wenn man mal mehr Wasser schluckt, als einem lieb ist.

Voraussetzungen seien folgende:

- Loyalität wird als wichtiger definiert als sexuelle Treue.

- Respekt wird vor Rivalität gesetzt.

- Der sexuelle Unterschied wird akzeptiert und damit auch, dass die Partner einander nicht vollständig oder vielleicht nicht einmal in erster Linie sexuell entsprechen.

Respekt ist der wichtigste Faktor in einer Beziehung

Because without it, you will be building on sand.

Ohne Respekt kein Vertrauen und ohne Vertrauen kein Gefühl von Sicherheit. Der Rest der Welt ist schon respektlos genug — ständig! Wir brauchen einen Ort, wo Respekt eine Grundeinstellung ist und wo wir ihn einfordern können.

Beziehungen dauern länger bei drei Eigenschaften der Persönlichkeit!

Für die Chancen einer langdauernden Beziehung sind übrigens vor allem zwei Eigenschaften wichtig:

- Gewissenhaftigkeit und

- Offenheit für Neues!

Etwas schwächer dann noch - die (soziale) Verträglichkeit (ein netter Mensch sein).

Lesen Sie mehr über diese Persönlichkeitsmerkmale in meinem Blog.

Sexuelle “Störungen” sind “Persönlichkeitsstörungen”

Lesen Sie dazu die phantastischen und äusserst brauchbaren Bücher von David Schnarch: “Die Psychologie sexueller Leidenschaft”, 2006 und “Intimität und Verlangen”, 2011 – und von

Ulrich Clement: “Guter Sex trotz Liebe”, 2006 und “Wenn Liebe fremd geht”, 2009.

In sexuellen Problemen Alltagsprobleme wiedererkennen

Betrachten Sie „sexuelle Probleme“ nicht als isolierte Ereignisse, die sich „nur im Bett“ ereignen. Oft sind sie Ausdruck der Art und Weise, wie Sie auch sonst mit dem Leben umgehen. Weiten Sie daher immer auch Ihren Blick und fragen Sie sich, ob Ihnen an Ihrem Denken, Fühlen und Verhalten manches auch aus anderen Situationen bekannt vorkommt. Sexualität ist für viele Menschen wie ein Mikroskop, indem sie sich plötzlich viel deutlicher bzw. spürbarer wahrnehmen können als im Routinebetrieb des Alltags. So wird sich ein Selbstwertproblem über kurz oder lang auch in der Sexualität bemerkbar machen (etwa wenn man ein eher unauffälliger Mensch sein und bleiben will). Wer sich schon im Alltag nicht „verbunden“ fühlt, wird auch in der Sexualität nicht unbedingt „Verbundenheit“ erleben. Da es oft um grundsätzliche Verhaltensmuster geht, kann sich „sexuelle Weiterentwicklung“ sogar auf Ihr gesamtes Leben günstig auswirken. Nutzen Sie also Ihre Sexualität auch als hilfreiches und wirksames Instrument der Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung.

Sich von Vergangenem lösen

Haften Sie nicht an der Vorstellung, dass Ihre Vergangenheit so mächtig ist, dass diese eine befriedigende Sexualität unmöglich macht. Letzteres ist natürlich dann der Fall, wenn die dauernde Beschäftigung mit der Vergangenheit so viel Energie verzehrt, dass für sexuelles Begehren nichts mehr zur Verfügung steht. Wenn sie darauf achten, was sich in Ihrer heutigen Sexualität abspielt, kommt die Vergangenheit automatisch auch zum Zug. Sie kann dann allerdings im hier und jetzt und in ihren Auswirkungen auf das heutige Geschehen aufgearbeitet werden.

Konflikte lösen

Partner haben keinen Anlass zur Veränderung, solange die Nichtveränderung folgenlos ist. Frage dazu: “Angenommen, Mein Partner ändert sein Verhalten nicht so, wie ich es mir erhoffe: Was folgt für mich daraus?”. Die Frage nach Verhaltenskonsequenzen ist also viel wichtiger, als nach Gefühlen oder nach Ursachen!

Und wenn beide nichts ändern wollen, soll man dies als Entscheidung akzeptieren und nicht als Unfähigkeit: “So kann man es auch machen.” (Uli Clement).

Es ist gut vom Personenfokus auch zum Prozessfokus zu wechseln – und dass sich beide Partner als “passive Opfer” erleben: “…und dann können Wir gar nicht mehr anders als…”. Dann stellt sich die Folgefrage: “Möchten wir das so weitermachen?” und macht es damit zu einer Entscheidung, wie man sich zur Eigendynamik stellen möchte.

Grundsätzlich gilt, dass ein nachhaltiger Ausstieg aus dem Konfliktzirkel (Streitspirale, Differenzierung) erst möglich ist, wenn beide Partner das Gefühl haben, dass ihre verletzliche Seite vom anderen wahrgenommen wird.

Stagnation geht dabei nur symmetrisch (die Selbstachtung/der Stolz lässt es nicht zu, dass… – oder dann macht man dicht, um sich zu schützen…).

Die Veränderung geht dann asymmetrisch (eine/r muss den Anfang machen).

Eine Ausstiegsmöglichkeit zwischen Gefühl und Handlung ist das Finden meines Glaubenssatzes (oder Kernüberzeugung) dahinter – dieser erklärt meine Verletzlichkeit.

Paare, die Konflikte lösen wollen, sollten versuchen, das während eines gemeinsamen Spaziergangs zu tun. Synchrones Gehen entspannt die Konfliktsituation – es verbessert die Stimmung, setzt Kreativität frei und fördert so die Bereitschaft zur Versöhnung. Gemeinsames Spazierengehen scheint beide Partner in die Lage zu versetzen, wieder konsensfähige Standpunkte einzunehmen und weniger zu konkurrieren (gemäss eines Forschungsüberblicks – DOI: 10.1037/a0040431).

Fremdgehen / Affäre / “Betrug”

Literatur: Ulrich Clement, “Wenn Liebe fremdgeht: Vom richtigen Umgang mit Affären”: super praktisch und pragmatisch!

Es stellen sich zuerst mal wichtige Fragen wie:

- „Welche Bedeutung hat diese Aussenbeziehung?“ (Bagatellisieren Sie nicht und spielen Sie die Bedeutung nicht herunter!)

- „Was ist überhaupt passiert?“ (Überlegungen für den Betrogenen/die Betrogene nach Auffliegen der Affäre: – Auch wenn es dich lockt, frag nicht nach allen Details, insbesondere nicht nach den sexuellen! & Bremse deinen Partner, falls er dir mehr gestehen will, als dir lieb ist.)

- „Wie konnte es dazu kommen?“ (Mache keine Gegenrechnungen auf, auch wenn du denkst, dass der andere irgendwie auch mitschuldig ist! – speziell für den Untreuen: Zeige dich nicht als zerknirschten Sünder, sondern übernimm Verantwortung für das, was du getan hast!)

- „Was gilt noch?“ (Bleib bei deinen Werten und mach dir nicht jene deines Partners zum Massstab.)

- „Was ist verloren?“

- „Was kann gerettet werden?“.

Entscheidet sich einer der Partner gegen die Beziehung, setzt dessen Nein sich durch. Nein ist stärker als Ja. Bei einer Ambivalenz zwischen beiden Partnern ist es besser, zwei unabhängige Fragen daraus zu machen:

1) Will ich mit meinem Partner zusammenbleiben?

2) Will ich mit dem/der Geliebten eine neue Beziehung beginnen?

Er/sie trennt sich von seinem bisherigen Partner, weil er diese Beziehung beenden möchte. Nicht weil er/sie eine neue Beziehung beginnen will, der die alte Beziehung im Weg steht.

Mythen zum Fremdgehen, die allesamt so nicht stimmen, denen aber ein Körnchen Wahrheit auch nicht abzusprechen ist:

- Mythos 1: Affären sind immer ein Beweis, dass mit der Beziehung etwas nicht stimmt.

- Mythos 2: Eine gelegentliche Affäre tut einer langweiligen Ehe gut.

- Mythos 3: Männer sind von Natur aus untreu.

- Mythos 4: Der Untreue liebt weniger als der Betrogene.

- Mythos 5: Der Betrogene ist immer zumindest mitschuldig an der Affäre.

- Mythos 6: Nach einer Affäre ist die Beziehung nicht mehr zu retten.

Hohe Schule dagegen ist, darüber sprechen zu können, was die Affäre wirklich ausmacht. Welche Sehnsucht den Involvierten geleitet hat. Welche Hoffnung ihn hingezogen hat. Die Emotionen und Bedeutungen, die jemanden in eine Affäre treiben, haben meist mit Sehnsucht zu tun. Diese betrifft eine bestimmte Art der emotionalen Verbundenheit, Selbstvergewisserung, Selbstfindung, der erotische Reiz des Neuen, Freiheit, auch den Wunsch, verlorene Teile des Selbst wieder zu finden.

Das Argument, bei Affären gehe es nur um Sex, ist falsch. Sex ist nie „nur Sex“. Es werden immer auch andere, nicht sexuelle Bedeutungen aktiviert: Bestätigung der eigenen Attraktivität, die Erhöhung des Selbstwertgefühls, sich in den Augen des Affärenpartners neu sehen, Trost. Umgekehrt macht der Sex die Affäre erst zur Affäre. Sex macht den Unterschied und markiert den Übergang.

Die Tatsache, dass Affären Dramen mit offenem Ausgang sind zeigt, dass der Kern des Dramas die Rivalität ist. Wer sich auf eine Affäre mit einem gebundenen Partner einlässt, begeht eigentlich Hausfriedensbruch auf sexuellem Gebiet. Sexualfriedensbruch. Harmlose Affären gibt es – so gesehen – nicht. Es gibt bestenfalls verharmloste Affären, deren Bedeutung heruntergespielt wird.

Ein Betrogener, der sich gar nicht eifersüchtig zeigt, begeht einen Fehler, da er vermutlich mehr Eindruck machen würde, wenn er sich mit seiner Eifersucht positionieren würde. Ist Eifersucht nach Aufdecken einer Affäre da, wäre es falsch, sie zu verdrängen, denn jemand, der so vorgeht, setzt den Inhalt vor die Form. Die Eifersucht hat Recht! Sie ist ein wichtiger Indikator dafür, ob einem an der Beziehung etwas liegt.

Die Kernstrategie des Moralisierens zielt darauf, Schuldgefühle zu machen.

Deshalb ist es klüger, die Eifersucht zum Freund zu machen und als sinnvolles Gefühl zu akzeptieren.

Es hilft, wenn man die Eifersucht als Teil unseres biologischen Programms annimmt. Wie einen Reflex, den man nicht in der Hand hat. Es hilft einem, wenn man denkt, man müsse das nicht bändigen.

Swinger-Paare. Für sie steht und fällt der Reiz ausserpartnerschaftlicher Sexualität mit der Kunst, die Eifersucht gut in den Griff zu bekommen. Das gelingt dadurch, dass eine strikte Unterscheidung zwischen emotionaler und sexueller Treue vorgenommen wird. Das geht nur mit einem grossen Aufwand in der Diskussion um Abstimmung von Grenzen und Spielregeln. Diese Grenzen sehr genau auf die Bedürfnisse und Empfindlichkeiten der beiden Partner abzustimmen erfordert sehr viel Aufmerksamkeit und Empathie. Dabei lernen sich die Partner sehr genau kennen, erfahren die Grenzen ihrer Eifersucht, ihre Ansprüche, ihre Verlustängste. Nach Clement ermöglichen diese Verhandlungen sogar innigere Nähe-Erlebnisse als die sexuelle Ausschliesslichkeit. Für manche Swinger kann die Eifersucht sogar produktiv und reizvoll erlebt werden. Ihnen gelingt es, ein begrenztes Mass an Eifersucht so zu erotisieren, dass es den Reiz erhöht, den Partner bei sexueller Aktivität mit anderen zuzusehen. Dies erfordert allerdings ein hohes Mass an Selbstwahrnehmung und eine sehr feine Abstimmung mit dem Partner. Das gelingt nur, wenn die emotionale Loyalität auf stabiler Grundlage steht.

Was tut weh, wenn es weh tut?

Es lassen sich vier Ebenen unterscheiden:

- Die sexuelle Öffnung des einen bedroht die Ausschliesslichkeit der Paarbeziehung. „Gehört mir“ der Partner noch? Damit eng verbunden ist der Angriff auf die eigene Männlichkeit beziehungsweise Weiblichkeit, die beim Vergleich mit dem Rivalen herausgefordert wird. Ob ich will oder nicht, ich vergleiche mich mit dem Rivalen, der ja gegenwärtig eine hohe, ja höhere Faszination auf meinen Partner ausübt als ich.

Man ist infrage gestellt. Was ist am Rivalen, dass sie so von ihm eingenommen ist? Was kann er mit ihr erleben, dass er mit mir vermisst? Die Fragerei über sexuelle Details macht die Kränkung konkret und quält beide. Die Details bringen keine Aufklärung, sondern bebildern und intensivieren den Schmerz. - Die Loyalitätsverletzung, der Verrat: Paarbeziehungen basieren auf (meist impliziten) Beziehungsverträgen. Verträge sind für schlechte Zeiten vorgesehen – die guten Zeiten brauchen keinen Vertrag. In einem Bündnis sichert der Vertrag den Schwächeren ab. Und der im Moment schwächere ist der betrogene Partner. Deshalb braucht er die Loyalität jetzt mehr und dringender und deshalb wird er sie auch einfordern. Indem er sich in eine Position bringt von „Das steht mir zu“, begibt er sich auf eine gefährliche und tragische Ebene, weil er auf die relevanten Gefühle keinen Einfluss nehmen kann. Liebe ist immer ein hoher, kein niederer Beweggrund.

Gegen Liebe ist kein Kraut gewachsen. Auch kein Argument oder Beziehungsvertrag.

Während die sexuelle Kränkung wieder heilen kann, wenn man die Wunden nicht neu aufreisst, hinterlässt Verrat einen Riss in der Beziehung, auch wenn die Affäre beendet ist. - Die soziale Demütigung: Der Betrogene sieht sich blossgestellt und blamiert vor jenen, die es wissen. Wobei es beim Ehrverlust einen Unterschied gibt: „Der Gehörnte“ ist die klassische Figur des betrogenen Mannes, die der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Und er bleibt es, wenn er sich nicht rächt – am Rivalen, an der untreuen Frau oder an beiden. Der Gehörnte ist ein Mann. Die Frau ist betrogen, aber nicht gehörnt. Und ihr werden auch, wenn es herauskommt, dass sie hintergangen wurde, andere Reaktionen entgegengebracht, eher Mitgefühl als Häme. Gesellschaftlich gesehen ist das Betrogenwerden für den Mann eine grössere Blamage als für die Frau. Dabei ist Untreue im sozialen Umfeld ein besonderer Härtefall von Kränkung. Hier sind die Folgen dramatisch. Kritisch sind auch Affären am Arbeitsplatz. Wenn Arbeitsplatzhierarchien und sexuelle Verbindungen vermischt werden, hat das fast immer Folgen. Meist negative. „Never fuck the company“ lautet der klare Rat in solchen Fällen. Denn wenn es sich um eine Affäre handelt, bringt die Dreieckskonstellation die anderen Beteiligten in Loyalitätskonflikte, die auf die Akteure zurückschlagen. Affären am Arbeitsplatz liefern wunderbares Material für Tratsch, Häme und Mobbing. Und wer erst einmal Gesprächsthema ist, hat nicht mehr in der Hand, wie sein Image gehandelt wird. Affären am Arbeitsplatz kennen meist mehrere Verlierer und selten einen Gewinner.

- Die vierte Ebene sind Scheingefechte. Diese werden geführt, um dem auszuweichen, was die beiden Partner sich nun eigentlich zu sagen hätten. Etwa, was den untreuen Partner angezogen hat, was das erotische Fernweh ausmacht. Dass er sich dem anderen zumutet, auch wenn es weh tut. Und umgekehrt, dass dem Betrogenen zugehört wird in dem, was er zu sagen hat. Worum es ihm geht, unabhängig von der eigenen Kränkung. Stattdessen werden Scheingefechte geführt. Das Erste ist die Abwertung des Affärenpartners, ein simpler Versuch, das eigene angeschlagene Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das Zweite ist der Versuch, dem untreuen Partner ein irgendwie krankes Verhalten zu unterstellen. Scheinbar tröstlich für den betrogenen Partner, der solche Diagnosen stellt, ist, dass er damit die Interpretationshoheit für sich reklamiert oder zumindest auf diese Weise eine Art Kontroll-Illusion wahren kann. Diese Bewältigungsstrategie wird auch von manchen untreuen Partnern selbst bemüht. Sie ist attraktiv, weil damit die eigene Schuld abgeschwächt wird. Ein letztes Scheingefecht liegt in der Taktik, dass der untreue Partner sich in grösserem Umfang charakterlich und moralisch selbst bezichtigt. Der Trick der Selbstbeschuldigung liegt darin, dass dem anklagenden Partner der Wind aus den Segeln genommen wird. All diese Scheingefechte können die grosse Chance zunichtemachen, die sich in der aufgewühlten Gefühlslage bietet: Sich zu trauen, dem anderen seine Angst, seine Sehnsucht, seine Verführbarkeit, seine nackte Seele zuzumuten.

Bei Affären spielt Bindungsambivalenz eine zentrale Rolle. Die gegensätzlichen Wünsche, sich an jemanden zu binden und zugleich autonom zu bleiben, finden in einer Affäre die perfekte Bühne.

In Partnerschaften gilt grundsätzlich „wer weniger will, ist mächtiger“. Und wer Bedürftigkeit zeigt, wirkt unattraktiv (ausser auf Sadisten). Der Satz „Ich brauche dich“ ist nur am Anfang der Beziehung attraktiv. Denn wer sich auf eigene Ressourcen und ein gutes Selbstwertgefühl stützen kann, ist attraktiv. Klammern dagegen führt zur Distanzierung. Und Reisende kann man nicht aufhalten. Wenn im Verlauf einer ambivalenten Bindung zunehmen, ist der Partner meistens nicht mehr aufzuhalten. Wer gehen will, wird gehen. Früher oder später.

Affären kommen irgendeinmal an den Punkt, an dem sich die Frage stellt, ob alles so bleiben soll, ob es besser ist Schluss zu machen, oder wie anders es weitergehen soll.

Affären sind ein Raum ohne Rechte und Pflichten. Alles Gegebene ist geschenkt. Das macht die Herzen weit und die Liebe gross. Aber das ist auch keine Kunst. Aber wenn es dann ernst wird, liegt die Bruchstelle vieler Aussenbeziehungen unmittelbar vor.

Vertrauen ist eine Haltung, mit begrenztem Wissen umzugehen und akzeptiert somit Privatheit. Weil Vertrauen Nichtwissen voraussetzt, kann es nur teilweise erworben, sondern muss in erster Linie gegeben werden.

Nach Clement spielt es durchaus eine Rolle, wie das Geheimnis geschützt wird, durch Verschweigen, durch Leugnen oder durch aktives Lügen. Letztlich geht es für ihn um die Frage, ob ein Privatleben neben der Ehe geben darf, ob Partner das Recht haben, alles von ihrem Partner zu erfahren bzw. ob Partner die Pflicht haben, alles mitzuteilen.

„Wenn du die Wahrheit nicht aushalten kannst, frage mich lieber nicht. Weil ich es dir sagen würde.“

Der Betrogene möchte manchmal einen Ansatzpunkt à la „Was habe ich falsch gemacht“, damit er besser damit umgehen kann. Das macht es dann erklärbar und damit aushaltbarer, als wenn es völlig rätselhaft wäre.

Wer sich auf eine längere Affäre einlässt, schafft sich damit eine Nische, in der er etwas leben kann, was sonst in seinem normalen Alltag nicht möglich ist, was die Sache attraktiv macht. Er sucht etwas, was sonst nicht lebt. Er sucht sich damit eigentlich selbst. Es hat etwas Rauschhaftes sich zu vervielfältigen in verschiedenen Rollen.

Das Recht auf Privatheit hält Uli Clement für die moralisch zentralen Fragen. Diese Fragen müssen individuell beantwortet werden.

Er unterscheidet drei Verläufe von Fremdgehen:

- Man übergeht’s und macht so weiter, wie wenn nichts geschehen wäre.

- Man quält sich durch, kommt aber nicht aus dem Trauma raus. Zum hundertsten Mal muss es immer wieder nochmals besprochen werden.

- Man nimmt’s als Krise, aus der eine Chance werden kann. Das Paar sagt, wir kommen aus einer Phase und etwas Neues steht an. Dazu braucht es eine Zwischenbilanz, zu sehen wer der andere überhaupt ist, ihn mit neuen Augen anzusehen. Diese Paare können einen neu Weg finden und sich gewissermassen nochmals neu heiraten und sich als Paar nochmals neu erfinden. Das ist die beste Variante, das kriegen aber nicht alle hin.

Treue versus respektvolles Wegsehen: Clement meint, letztlich gibt es keine gute Lösung und deshalb bleibe es immer lebendig. Clement meint, beim respektvollen Wegsehen tue es eben nicht so weh, weil man es nicht wirklich weiss, sondern nur vermutend in Kauf nimmt und diese Möglichkeit bewusst wohlwollend wegsehend verdrängt. Das sei eine lebbare Möglichkeit, die aber nicht für jeden gelten könne. Es sei auch nicht spiessig, das sei ihm zu herablassend, wenn es lebbar sei, dann sei es lebbar.

Die Kunst des richtigen Geständnisses:

Die Entscheidung, eine Affäre offenzulegen, setzt zunächst eine Aufrichtigkeit gegenüber den eigenen Motiven voraus. Diese können sein:

- Das eigene Gewissen entlasten

- Ausgleich um etwas heimzuzahlen

- Versuch, die eigenen Zweifel zu beenden, etwa wenn der untreue Partner hin- und hergerissen ist mit Entscheidungsschwierigkeiten.

- Fairness aus der Überlegung heraus, dem anderen die Information schuldig zu sein, damit dieser die Möglichkeit erhält, eigene Entscheidungen zu treffen.

Es ist jedenfalls keineswegs so, dass das Geheimnis nur den Untreuen schont. Clement ist der Auffassung, dass der Involvierte nicht gesenkten Hauptes, sondern aufrichtig dafür gerade steht, was er getan hat. Mit dem Bekenntnis mutet er sich dem andern zu und akzeptiert, dass dieser in seiner Reaktion auf das Bekenntnis frei ist. Es geht nicht darum, haarklein alle Details zu berichten, sondern für seine Handlungen und seine Motive geradezustehen:

- Bagatellisiere nicht und spiele die Bedeutung nicht herunter!

- Mache keine Gegenrechnungen auf, auch wenn du denkst, dass der andere irgendwie auch mitschuldig ist!

- Zeige dich nicht als zerknirschten Sünder, sondern übernimm Verantwortung für das, was du getan hast!

- Sei bereit, die emotionale Reaktion deines Partners zu ertragen und zu akzeptieren.

- Zahle den Preis! Nach einem Untreue-Geständnis ist der Partner in der moralischen Vorwurfs-Offensive und zudem häufig übernächtigt – ein explosives Gemisch!

Überlegungen für den Betrogenen nach Auffliegen der Affäre:

- Auch wenn es dich lockt, frag nicht nach allen Details, insbesondere nicht nach den sexuellen!

- Bremse deinen Partner, falls er dir mehr gestehen will, als dir lieb ist.

- Bleib bei deinen Werten und mach dir nicht jene deines Partners zum Massstab.

- Gestehe dir Racheimpulse zu, aber wäge gut ab, ob es klug ist, ihnen nachzugeben.

Bei der Nachbearbeitung wird die Phase der Bedeutung kommen. Für wen bedeutet die Affäre was und mit welcher Konsequenz? Rachegelüste bis hin zu Mord- oder Selbstmordfantasien sind Versuche, durch Vernichtung Eindeutigkeit herzustellen. Der Rivale wird abgewertet oder blossgestellt, die Untreue wird pathologisiert oder moralisch in Grund und Boden verurteilt.

Entscheidet sich einer der Partner gegen die Beziehung, setzt dessen Nein sich durch. Nein ist stärker als Ja. Bei einer Ambivalenz zwischen beiden Partnern ist es besser, zwei unabhängige Fragen daraus zu machen:

1) Will ich mit meinem Partner zusammenbleiben?

2) Will ich mit dem/der Geliebten eine neue Beziehung beginnen?

Er trennt sich von seinem bisherigen Partner, weil er diese Beziehung beenden möchte. Nicht weil er eine neue Beziehung beginnen will, der die alte Beziehung im Weg steht. Ehrlicher ist schliesslich, diese Entscheidung selbstvalidiert und nicht partnervalidiert zu treffen.

Die Frage, die sich Paare stellen könnten ist, ob sie sich als Paar neu gründen wollen. Was finde ich heute an meinem Partner attraktiv? Würde ich ihn noch einmal heiraten? Von welchen Gewohnheiten in unserer Beziehung sollten wir uns trennen? Welche Art Beziehung möchte ich mit ihm? Welchen Alltag will ich? Welche neuen Verabredungen wollen wir treffen?

Modell Monogamie: Das Modell, das verspricht, in einem monogamen Rahmen leidenschaftliche Gefühle zu ermöglichen, ist trügerisch.

Clement plädiert neben dem wohlwollenden Wegsehen für eine starke Loyalität zum Partner, die sie durch allfällige Affären nicht infrage gestellt wird: Auch wenn du mal schlecht mit mir umgehst, auch wenn du mir dich zumutest – eine Verletzung ist kein Kündigungsgrund. Das Risiko ist allerdings, dass man vorher nicht weiss, ob dies auch klappen wird. Kontrolle und Sicherheit ist nicht möglich.

Loyalität, wie Clement sie versteht und die Bindung und Freiheit gleichzeitig ermöglichen soll, wird zuerst gegeben. Erst geben und dann sehen, was passiert. Zu diesem Zweck plädiert Clement weiter dafür, Privatheit zu respektieren. Wer auf den Anspruch verzichte, alle Lebensbereiche des Partners zu kennen, wer zugestehe, dass die Partnerschaft nur ein Teil des Lebens ist, der könne Monogamie-Falle entkommen, die die Bindung zu einem Gefängnis mache. Diese Privatheit umfasse Teile des Lebens, die man für sich oder mit anderen lebe und die deshalb den anderen nur begrenzt etwas angehen würden. Aus diesem Grund müssten sie auch nicht durch betonte Geheimhaltung geschützt sein. Diese Haltung erfordere, dass man Unsicherheiten tolerieren könne, Bescheidenheit, Grosszügigkeit und Mut. Ob man das könne, zeige sich ähnlich wie beim Schwimmen erst, wenn man ins Wasser gehe und nicht gleich aufgibt, auch wenn man mal mehr Wasser schluckt, als einem lieb ist.

Voraussetzungen seien folgende:

- Loyalität wird als wichtiger definiert als sexuelle Treue.

- Respekt wird vor Rivalität gesetzt.

- Der sexuelle Unterschied wird akzeptiert und damit auch, dass die Partner einander nicht vollständig oder vielleicht nicht einmal in erster Linie sexuell entsprechen.

Partnerschaftliche Übergangssituationen

Die Orientierung in Übergangssituationen (wie in Affäre-Zeiten) konzentriert sich auf drei Komponenten:

- Bewahrung des Guten und Bewährten

Wie feiern wir uns als Paar? Haben wir Kontinuitätsrituale (siehe oben unter “Ehesex”) - Verabschiedung des Überlebten

Vorwürfe aufgeben (alte Affären…) – Was kann ich im Guten verabschieden? Was behindert mich? Was hindert mich am “loslassen”?

Abschiedsritual (Brief an das Alte, Überlebte…) – z.B. auch Brief senden an alte Affäre (“Ich bin wieder da, wo ich war – es war wichtig, aber…”). - Verwirklichung des Neuen

auch: Wie wollen wir die neue Phase unser Partnerschaft beginnen?

Initiationsritual “neu heiraten”

Nichtveränderung

Welcher Partner besetzt eher die Veränderungsseite, welcher die Nichtveränderungsseite?

Vorteile und Nachteile für “das Problem” und für eine Lösung bewusst machen.

Unter welchen Bedingungen wird eine Veränderung vollzogen?

Was ist ein günstiger Zeitpunkt dies zu vollziehen?

Welche Dosierung, welches Ausmass an Veränderung ist günstig?

Zurück zum “Nein im Sex”

Sie möchten keinen Sex in ihrer Beziehung, Heisst das,

mit Ihrem Partner nicht,

unter diesen Umständen nicht,

so nicht mehr wie bisher,

auf eine bestimmte Art nicht, etc.

Dann: So also nicht. Wie dann?

Was wäre die Form von Sex, zu der Sie Ja sagen können/wollen?

Kann eine “offene Beziehung” oder Polyamorie die Lösung sein?

Zuerst mal ist Ehrlichkeit und Vertrauen das Allerwichtigste!

Als Beispiel muss man/frau sich fragen, was ich mir dadurch erhoffe: Ist es, dass ich mir sexuell von anderen Männern/Frauen erhoffe, was mein Partner mir nicht geben kann? Und gibt es vielleicht auch einen Teil in ihr/ihm, dem es ganz recht ist, dass er/sie leidet? Manche Paare denken, die Öffnung der Beziehung nehme den Druck raus und bringe die Leichtigkeit zurück. Sie wundern sich dann, wenn Probleme sich verstärken, statt zu verschwinden.

Wenn sich ein Paar für eine offene Beziehung entscheidet, sollten sich beide fragen: Was halte ich aus und was nicht? Bei solchen Regeln schwingt immer auch ein bisschen Angst mit: Man möchte in einem festgelegten Rahmen fremdgehen, ohne sich schlecht zu fühlen oder die Kontrolle über den Partner zu verlieren. Aber der Satz »Du darfst dich nicht verlieben« ist ein Witz. So etwas kann man doch gar nicht versprechen!

Monogamie kommt heutzutage oft verstaubt rüber. Wir assoziieren sie mit weniger Lust, weniger Sex und moralisch auferlegten Verpflichtungen. Dabei ist die exklusive Partnerschaft zweier Menschen besser als ihr Ruf. Wir müssen uns bloss trauen, echte Nähe zu geben und sie auch zuzulassen. Anhaltend guter Sex gelingt durch Ehrlichkeit und Vertrauen.

Manchmal denke ich, das Konzept »offene Beziehung« ist ein Symptom unserer Zeit, in der viele ständig auf der Suche nach etwas Besserem sind, anstatt an etwas festzuhalten – und das Jetzt zu akzeptieren, wie es ist. Akzeptanz und Respekt sind für mich die wichtigsten Werte in einer Beziehung! Sie allein machen das Mitgefühl mit dem Partner aus.

Man kann heutzutage alles Mögliche konsumieren, das findet natürlich auch Einzug in die Liebe. Wir haben verlernt, Unangenehmes auszuhalten und Beziehungen zu reparieren, statt sie wegzuwerfen. Wird es mal schwierig, ist das doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, sich als Paar weiterzuentwickeln. Man sollte mit dem Partner darüber sprechen: Warum bin ich gerade unzufrieden, und was fehlt mir? Stattdessen lautet das Motto oft: Wenn ich die Bestätigung, die ich mir wünsche, von dir nicht mehr bekomme, suche ich sie eben woanders.

Unter welchen Voraussetzungen kann eine offene Beziehung denn wirklich funktionieren?

Es gibt viele intakte offene Beziehungen, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Voraussetzung dafür ist eine dauerhafte und ehrliche Kommunikation in viel Vertrauen. Dies erfordert einen gewissen Reifegrad der Beziehung und eine stabile Vertrauensbasis. Wohlwollen gegenüber dem Partner und seiner Sexualität ist dabei die beste Richtlinie. Beide Partner müssen mit der Öffnung der Beziehung einverstanden sein, niemand sollte sich zu etwas gedrängt fühlen.

Nachdenkenswertes für Paare

- Jemanden nicht verlieren wollen ist etwas ganz anderes, als sich ausdrücklich für diese Person zu entscheiden.

- Man kann zwar den Partner wechseln, sich selbst entkommt man aber nicht.

- Genuss steigert sich oft dadurch, dass man über ihn redet. Verfallen Sie bei sexuellen Begegnungen also nicht in Sprachlosigkeit. Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Erleben aus.

- Gehen Sie nicht der Versuchung auf den Leim, Ihren Partner in jahrelanger mühseliger Kleinarbeit zu ändern, um sich dann von ihm zu trennen, weil es sich nicht mehr um die Person handelt, die Sie einmal geheiratet haben.

- Verzichten Sie möglichst auf Alkohol. Dieser verlangsamt die nervlichen Reaktionsabläufe. Wenn man sich unter Alkohol „beflügelt“ fühlt, hat dies meist damit zu tun, dass Alkohol vorübergehend Angst und Anspannung verringert.

- Die Flucht zu ergreifen, ist etwas anderes, als sich vorher abzunabeln und erst dann zu gehen.

- Die eigentliche Fähigkeit zum Lieben entwickelt sich dann, wenn ein Paar nicht mehr auf Wolken schwebt.

- Solange die Partner von wechselseitiger Bestätigung abhängig sind, kontrolliert immer die Person, die das geringere Bedürfnis nach Intimität hat, den Grad an Intimität in der Beziehung.

- Manche „Sexualstörungen“ haben eine gesunde Wurzel: Sie sind ein „nein“ zu einem Geben, um zu bekommen, ein „nein“ zu Benutztwerden und Abkapselung, ein „nein“ zu Missbrauchserfahrungen in der Vergangenheit.

- Manche Menschen unterdrücken den Teil in sich, der etwas will: Ihnen ist dann vieles egal, so dass sie auch nicht enttäuscht werden können.

- Zu streiten ist einfacher, als den Partner zu begehren.

- Gewöhnlich sehen wir einen Gegenstand nur so lange an, bis wir ihn etikettieren können.

- Eine sexuelle Krise bedeutet nicht unbedingt, dass die Beziehung zerbricht, sondern kann ein entscheidender Teil des Prozesses sein, der ihre Reifung vorantreibt.

- Wer aus Angst vor Missbilligung seine erotischen Wünsche und Vorstellungen nicht mitteilt, wird nie etwas Neues ausprobieren und so neue Erfahrungen machen können.

- Etwas für den Partner zu tun, bedeutet noch nicht, auch wirklich bei ihm zu sein.

- Manche scheuen sich, ihren Mund einzusetzen, wo sie Genitalkontakt gewohnt sind. Manche scheuen sich, ihre Genitalien einzusetzen, wo ihr Herz beteiligt ist.

- Das Freisein von Angst und Zwang mag das Kennzeichen einer guten Partnerschaft sein – aber es ist nicht ihr Wegbereiter.

- Man sollte sich unter sexueller Kompatibilität lieber den Willen vorstellen, ungleiche Vorlieben gut zu nutzen. Geht man richtig damit um, wird aus dem eigenen Partner der richtige.

- Sicherlich ist jedes Eheversprechen „in guten wie in schlechten Zeiten“ gültig, aber es beruht auf der Annahme, dass die Partner alles in ihren Kräften stehende tun, um ihre Unzulänglichkeiten zu überwinden, und nicht darauf, dass der Partner sich auf Verlangen mit ihnen abfinden muss.

- Bei Paaren mit einem hohen Differenzierungsgrad funktioniert Monogamie anders: Sie hört auf eine belastende Vereinbarung mit dem Partner oder der Beziehung zu sein, und wird zu einer Vereinbarung mit sich selbst. Die Beziehung lebt mehr von der persönlichen Integrität und gegenseitigem Respekt als von Deprivation und Brutalität. In einer solchen Beziehung ist eine Affäre mehr ein Selbstbetrug als ein Betrug am Partner (da man sich das Versprechen selbst und nicht dem Partner gegeben hat).

- Einen “Seitensprung” muss man mit sich selbst ausmachen. Die Treue zu sich selbst, zu seinen eigenen Massstäben des Lebens, das ist letztlich das einzige Mass für unser Handeln – und es ist ein hartes Mass. Die eigenen Grenzen zu ziehen ist schwieriger als den anderen zum Wächter seiner Tugend zu machen.

- Menschen, die sich nicht eingestehen, dass sie hassen, schaden denen, die sie „lieben“ in höchstem Masse. Denn man kann nicht etwas kontrollieren, dessen Existenz man nicht zugeben will.

- Wahre Reue beinhaltet mehr als ein verbales Anerkennen. Sie erfordert auch eine unmittelbare Änderung des Verhaltens.

- Auch der beste Bergsteiger kann niemals einen Berg „beherrschen“, sondern immer nur sich selbst!

- Man bekommt sich selbst nicht vom Partner zurück, sondern man hört auf, sich selbst aufzugeben.

- Undifferenzierte Menschen verlangen deshalb von ihrem Partner so viel Verständnis, weil sie sich selbst nicht recht verstehen. Sie fühlen sich verstanden, angenommen und geschätzt, wenn der Partner sie im gleichen Licht sieht, wie sie sich selbst.

- Wer mit sich selbst zufrieden ist, ist meist auch mit der Partnerschaft zufriedener.

- Wer sagt „ich bekomme in der Beziehung nicht, was ich will“, gibt sich in dieser Beziehung selbst nicht das, was er erwartet.

- Frühere Generationen haben erkannt, dass es die Qualität einer Partnerbeziehung fördert, wenn ein, zwei Dinge am Tag ungesagt bleiben.

- Gefühle, die wir rechtfertigen sind gewöhnlich nicht diejenigen, die wir wollen.

- Wer im anderen das Beste anspricht, bringt damit auch das Beste zum Vorschein.

- Das Reden und Denken sollte man dem Teil der eigenen Person überlassen, den man als den besten empfindet.

- Austern produzieren Perlen nicht etwa, weil sie etwas Schönes schaffen wollen. Perlen sind das Nebenprodukt eines Versuchs, die durch ein Sandkorn hervorgerufene Irritation zu vermindern.

- Die Erwartung, dass der andere Ängste und Stress abpuffert und wir nicht selbst Fähigkeiten zu ihrer Regulierung entwickeln müssen, nimmt jeder Beziehung ihre Flexibilität und macht beide Partner stressanfälliger.

- Wenn man sich die ganze Zeit mit Freunden über Beziehungsprobleme unterhält, ist dies keine wirkliche der Erholung dienende Auszeit.

- Man kann die neue Welt nicht erreichen, ohne den sicheren Hafen zu verlassen.

- Man kann nicht unablässig an der Beziehung „arbeiten“!

- Paare in glücklichen Beziehungen machen in einem Verhältnis von 5:1 mehr positive als negative Aussagen übereinander.

- Viele Partner kämpfen lieber gegeneinander als gegen sich selbst.

- Der beste Sex und die innigste Intimität in einer Beziehung resultieren oft aus gegenseitigem Respekt. Respekt ist ein hervorragendes Bindeglied.

- Paradoxerweise rettet das Aussprechen wichtiger Dinge, die man für „Beziehungskiller“ hält, häufig die Beziehung. Empathie ist keine Entschuldigung mit notwendigen Informationen hinter dem Berg zu halten.

- Es ist weniger dramatisch, den Respekt zu verlieren, als diesen Respektverlust nicht an- bzw. auszusprechen.

- Die Erkenntnis, mit verschiedenen Menschen die gleichen Schwierigkeiten zu haben, führt oft zum Erreichen der „kritischen Masse“, dem Punkt, an dem Veränderung möglich wird.

- Menschen, die lauthals verkünden „Ich habe ein Recht auf meine Gefühle“ wollen, dass jeder andere sich so verhält, als wären ihre Gefühle stimmig, seine aber nicht.

- Unsere Fehler und die Handlungen, die wir bereuen, hindern uns nicht daran, das zu werden, was wir sein können. Sie sind vielmehr ein notwendiger Bestandteil dieses Prozesses. Ohne diese Hürden und Umwege gäbe es keine Differenzierung.

- Einsamkeitserfahrungen können dazu beitragen, die Verbundenheit mit allem und jedem zu erleben.

- Freiheit heisst nicht, sich vom anderen zu entfernen, sondern sich so zu steuern, dass in der Beziehung Raum für zwei Menschen ist.

- Dem klassischen Eheversprechen sollten zwei Sätze hinzugefügt werden: „Ich werde immer Halt in mir selbst finden.” Und: “Obwohl ich damit rechne, verletzt zu werden, will ich um der Glückseligkeit willen durchhalten.“

- Bei schweigenden Ehepartnern wissen beide, dass der andere nicht hören will, was man denkt.

- “Die Kommunikation klappt zwischen uns nicht“ lässt sich meist übersetzen mit „Ich weigere mich diese Botschaft zu akzeptieren – schick mir eine andere.“

- Die normale Neurose ist unser Bedürfnis, durch das Beschwichtigen anderer unsere „indirekte Selbstakzeptanz“ sicherzustellen.

- Je angespannter wir sind, umso reptilienhafter (also unvernünftiger) reagieren wir.

- Wenn ein Baby herumgereicht wird, wirkt es auf die Beteiligten wie ein Joint. Wenn das Schamhaar zu spriessen beginnt, umarmen sich Eltern und Kinder, als seien sie Besenstiele.

- Eine Umarmung sollte das Herz ebenso füllen wie die Arme.

- Stille ist keine Abwesenheit von Schall, sondern die Gegenwart von Frieden.

- Man sollte nicht nur die Haut des anderen berühren, sondern auch sein Wesen und seine Gefühle.

- „Wenn ein Mädchen heiratet, tauscht sie Aufmerksamkeiten vieler Männer gegen die Unaufmerksamkeit eines einzelnen ein.“ (Helen Rowland)

- Das sexuelle Repertoire eines Paares erweitert sich eher durch Konflikte als durch Kompromisse.

- Wir wollen Entscheidungen, die nichts kosten, und Lösungen, die keine Angst einflössen.

- Niemand „fickt“ sein Unterstützungssystem.

- „Gnadenfick“ ist ein Betrug an dem, was Sexualität sein kann. Ein Partner lässt den anderen „ran“, um ihn sich vom Hals zu schaffen. Das Ziel ist nicht, den Partner zu „nehmen“, sondern es „hinter sich zu bringen“, damit man morgen verschont bleibt.

- Zu wachsen bedeutet nicht, sich von seinen Gefühlen zu reinigen (sie „auszudrücken“, also aus sich heraus), sondern sie vermehrt in sich aufzunehmen.

- Nur wenige beginnen eine Therapie, um etwas an sich selbst zu ändern. Gewöhnlich suchen sie nach Möglichkeiten, ihre Situation oder ihren Partner zu ändern, während sie selbst so bleiben wollen, wie sie sind.

- Spielen Sie immer die dieselben Lieder? Warum machen Sie es beim Sex anders?

- Techniken lösen keine zwischenmenschlichen Probleme, das geht nur durch innere Veränderungen.

- Manche Menschen erwarten, dass andere ihre Gedanken lesen und sich dann so verhalten, wie sie selbst es getan hätten.

- Suche in jedem Problem oder Dilemma nach der noch ungelösten Entwicklungsaufgabe.

- Menschen mit einem hohen Differenzierungsgrad kümmern sich weder darum, wie sie wirken, noch suchen sie Anerkennung für ihr differenziertes Verhalten. Es geht ihnen allein darum, wer sie sind und wie sie sein wollen.

- Solange wir unser Selbstgefühl von anderen beziehen, wird uns nie die Freude zuteil, ganz wir selbst zu sein.

- Spirituelles Erwachen wird oft mit einer Transzendierung jeglichen Verlangens gleichgesetzt. Aber manche Formen von Verlangen befreien uns: das Verlangen nach Weisheit, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Grosszügigkeit zum Beispiel.

- Glück besteht darin, nicht alles zu brauchen.

- Das Durchleben der Einsamkeit ist eine Möglichkeit, sich mit sich selbst zu identifizieren und Liebe und Staunen für das Wunder des Lebens zu empfinden (Clark Moustakas).

- Wir versuchen ständig, die Welt zu einer anderen zu machen, als sie ist (Ernest Becker).

- „Sünde“ ist unsere Weigerung zu begehren und uns zu entwickeln, unsere Weigerung, an uns selbst zu glauben, und unsere Bereitschaft, unter unserem Potential zu leben.

- Wir müssen uns vor Gott für all die guten Dinge verantworten, die unsere Augen sahen und die wir nicht geniessen wollten (Rabbiner Abba Areka im Talmud).

- Eine wirkliche gute Beziehung bedeutet auch, dass man umso verletzlicher ist, denn man hat dann besonders viel zu verlieren.

- Eine wunderbare Paarbeziehung macht das Leben nicht leicht oder schmerzlos. Es macht die Mühe nur lohnender und den Schmerz sinnvoller.

- Oscar Wilde: „Es gibt nur zwei Tragödien im Leben. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte. Und die andere ist, es zu bekommen.”

- Glück füllt nicht die Leere, die entsteht, wenn man sich endlich von Komplexen befreit und Konflikte gelöst hat.

- Vertrauen in einer Paarbeziehung hängt besonders davon ab, was man sich selbst zutraut. Vertrauen muss man/frau – im Wissen von seinem Unwissen und der mangelnden Kontrolle – geben und kann es kaum erwerben.

(teilweise aus David Schnarch “Die Psychologie sexueller Leidenschaft” zitiert – herzlichen Dank!)

Sex und Herzkrankheit

“Wagemutiger Sex?” (von Jan Schweitzer aus DIE ZEIT 06/2022)

Sex geht immer. Egal, wo das Wort auftaucht, ob im Internet, im Radio oder in der Zeitung: Die Menschen klicken darauf, sie hören hin, fangen an, einen Artikel zu lesen. (Was glauben Sie, warum wir diese Überschrift gewählt haben?) Anders ist es mit dem echten, aktiv vollzogenen Sex: Der geht nicht immer. Zumindest dann nicht, wenn man ein schwaches Herz hat. Viel zu gefährlich sei die Belastung während des Aktes für das kranke Organ, so glauben viele.

Eine neue Studie im medizinischen Fachblatt JAMA Cardiology gibt nun Entwarnung – auf den ersten Blick. Britische Forscher haben die Daten von 6847 Menschen ausgewertet, die an einem plötzlichen Herztod gestorben waren. Das Ergebnis: Nur 0,2 Prozent der Herzopfer waren während des Sex oder bis zu einer Stunde danach verschieden. In absoluten Zahlen: Bei elf Männern und sechs Frauen hatte die spezielle körperliche Anstrengung das Herz so sehr überlastet, dass sie tödlich endete. Die Überanstrengten waren im Mittel erstaunlich jung, nämlich 38 Jahre.

Entwarnung also für Herzkranke? Nicht ganz. Natürlich, 17 von 6847 sind nur sehr wenige. Aber vielleicht hatten die anderen 6830 überhaupt keinen Sex mehr, weil sie Herzbeschwerden befürchteten oder ihre körperliche Verfassung solch eine Aktivität gar nicht erst zuliess – dann konnten sie natürlich auch nicht beim Sex sterben. Und die 17 waren vielleicht jene Wagemutigen, denen das egal war, die sich zuvor sogar noch mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug gestürzt, an Wrestling-Kämpfen oder dem New-York-Marathon teilgenommen hätten. Befragen konnte man die Probanden aus offensichtlichem Grund nicht mehr.

Etwas gewagt wäre auch die Argumentation älterer Semester, sich mit einem kranken Herzen auf der sicheren Seite zu fühlen. Diesen Umkehrschluss – »Es sind ja nur Junge beim Sex gestorben, also kann mir 70-Jährigem nichts passieren!« – kann man aus der Studie leider auch nicht ziehen.

Man sollte in die Studienergebnisse also nicht allzu viel hineininterpretieren. Und sich auch nicht allzu viele Gedanken machen, wenn man Sex haben möchte. Der geht (fast) immer.

Links zu diesem Thema auf dieser Website:

– Speziell zur “Impotenz” des Mannes: impotenz/!

– Zum Wunsch, den Anderen so zu lieben wie er ist (bedingungslose Liebe):

walserblog.ch/2016/12/14/tantra/

– Übertriebene Kitzligkeit als Problem für freien Sex: walserblog.ch/2015/11/06/kitzligkeit/

– Autonomie und Verbindung:

walserblog.ch/2015/12/05/autonomie-und-verbindung/

– Fragen als Haupttor zum Anderen:

walserblog.ch/2016/10/23/fragen-2/

Ich gebe auch Paarcoachings/Paartherapie.

Veröffentlicht am 06. Juni 2017 von Dr. med. Thomas Walser

Letzte Aktualisierung:

20. April 2024